次回7/22は、図面(設計図書)の提出です。本日7/15に行われた模型の講評を参考に必要と思われる改善はどんどん行い、ブラッシュアップして下さい。

また、6/17に行われた課題1での各スタッフのレビューを再度掲載します。参考にしてください。

<以下、#09課題1レビューより>

■設計について

・周辺環境を考慮せず、敷地の中にどのように建物を設計するのかばかりに注目してしまっている。自分の設計する建物が、街並みや景観を形成しており、それが社会性のあることだと認識すること。建築はいろいろな関係の中で成り立っており、設計した建物が街並みや社会とどのように関係し、社会に寄与するのかなど十分に考えて課題2を取り組んで欲しい。

・柱は上下階を通したり、スパンの飛ばしすぎに注意し、バランスの良い架構や筋交いの有無の違いなど感覚的にでも捉えておくとよい。

・床、壁、天井、外壁、屋根などの素材を具体的にイメージして、そのテクスチュアや色合いも検討して欲しい。

・断面の計画においては、上下階の関係を意識しながら換気や通風などについても配慮して検討して欲しい。

・雑誌やwebなど良いと思う事例を探して積極的に参考にするとよい。

■製図、プレゼンテーションについて

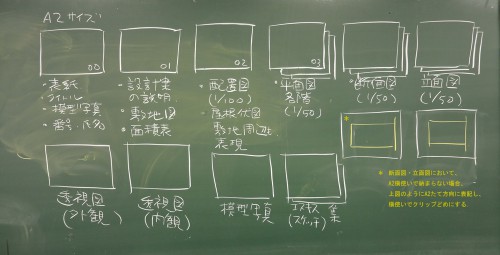

・提出する「図面(設計図書)」と「模型」に、「全て」を表現すること。

・授業名の「建築設計製図」でもわかるように、「設計」と「製図」の授業という位置付けのため、図面は、必要な情報を全て表記し、密度を上げて完成度を高めること。

・「案内図」は設計する建物がどのような街並みや都市に位置しているのかを表現する大切な図面である。

・「配置図」は、敷地内の情報のほかに、並木や公園などの周辺環境や隣接する建物などとの関係を表現する大切な図面である。

・「面積表」は、敷地面積と建築面積、および、1階床面積、2階床面積、延床面積を表記する。

・良いと思う事例を探して、有効な図面表現を積極的に参考にして欲しい。

・図面用紙は、コピー用紙は避け、用紙を統一し、質感など大事にして選んで欲しい。(エスキスの用紙にはトレーシングペーパーを使用する。)

・図面構成については、製図に取り掛かる前に、下書きシートなどを各シート毎に大まかに作り、何処に何をどれだけの大きさでどのようにレイアウトするのかを事前に検討しておくと、全体の枚数もわかり作業量も把握しやすく、また記載内容のチェック用紙としても役立つ。

・模型材料など工夫してスケール感を持って市販に頼らない独自性のある模型を制作して欲しい。

・発表は、はずかしがらず大きくわかりやすい言葉で、図面を指し示しながら要点を端的にプレゼンテーションすること。

・課題をやり放しにするのではなく、ブラッシュアップし、ドキュメンテーションとしてポートフォリオを作成するとよい。

(#09課題1レビューより)